|

Der Schnellpoptopf: Musikgeschichte(n), schnell erzählt und ohne harten Faktenzwang.

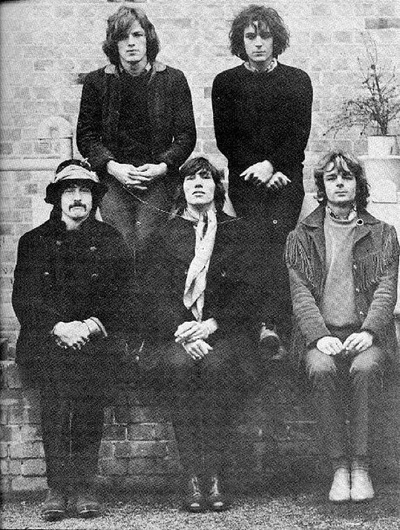

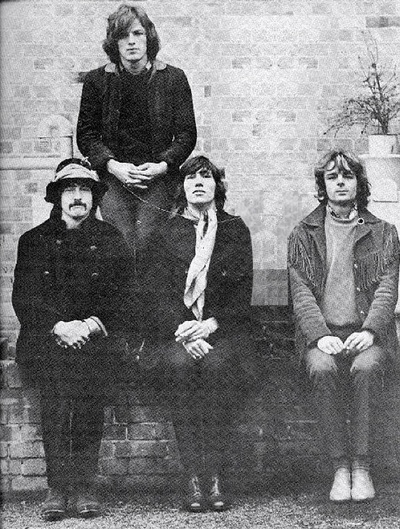

Heute: Pink Floyd Es waren einmal vier englische Jungs, die Elvis und die Beatles im Fernsehen gesehen hatten und daraufhin beschlossen, dessen Traumjob auch machen zu wollen: Gitarre spielen und singen. Auch weil’s dann offenbar viel besser klappt mit den Mädchen. Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright trafen sich nach ihren Kunst- und Architektur-Studien am Londoner Regent Street Polytechnic in der heimischen Garage und versuchten, Blues spielen. Allerdings braucht’s für eine richtige Band auch noch einen Gitarristen. Gerne einen, der singen kann und gut aussieht, siehe das Thema Mädchen. Bob Klose, Studienkollege und Jazzfan, war der erste Mann an der Floyd-Gitarre. Später holte der dann noch einen weiteren Gitarristen an Bord, der gut singen konnte, gut aussah und auch noch eigene Songs schrieb: Syd Barrett. Für Bob Klose war bald Schluss, der piefige Jazz-Typ passte nicht in die Band, die sich immer mehr in Richtung "verrückter" Sounds bewegte und den klassischen Blues hinter sich lassen wollte. Um 1965 sind die ersten Auftritte des Quartetts verbucht, bereits unter dem Namen "The Pink Floyd", abgeleitet übrigens von den alten Bluesern Floyd Anderson und Pink Council. Die Kombination der Vornamen hatte Syd Barrett angeblich erträumt... Damals noch eine schöne Idee, aber Barretts kreative Sperenzien sollten später noch zu größeren Problemen führen. Mit zunehmendem Mut zu ausgefallenem, mitunter fast kinderliedhaftem Songwriting, ausufernden Experimenten mit Klängen und unkonventionellen Spieltechniken auf ihren jeweiligen Instrumenten füllten Pink Floyd ihre erste LP "The Piper At The Gates Of Dawn". Für Fans ein Meilenstein britischer Psychedelia, für andere ein 40-minütiger Nachweis mangelnden Spieltalents. Jedenfalls stellte sich bald großer Erfolg ein, die Single "See Emily Play" kam sogar in die Charts. Which one's Pink? Mit dem Erfolg kamen aber auch Probleme, ausgelöst durch den wachsenden Druck der Plattenfirma ("Schnell, noch eine Single! Schnell!!"), den Erwartungen des Publikums ("Schnell, mehr verrückter Sound und lustiges Licht! Schnell!! Oh, kann man das rauchen?") und dem ausgiebigen Drogenexperimenten von Syd Barrett ("Oh, kann man das rauchen? Na, ich nehm lieber diese Pillen da. Ja, alle, warum?") Die Story von Syd ist eine der großen tragischen Geschichten im Rock'n'Roll. Der Gute kam mit der Mischung aus Drogen, Musik schreiben, Konzerte geben etc. gar nicht gut zurecht. Sein erratisches Verhalten schlug immer mehr Kapriolen, er erschien zu Auftritten mitunter in einem Zustand völliger Apathie, schrammelte sinnloses Zeug zusammen und stand manchmal auch nur glotzend auf der Bühne rum. Schlimme Sache. Hier sieht er schon ein bisschen struppig aus und kommt auch mit dem Playback nicht mehr so ganz zurande: Aus vier werden fünf werden vier Nach einer desaströsen Tour 1968 durch die USA sahen sich Waters, Wright und Mason genötigt, was zu unternehmen. Sie besannen sich auf einen weitere gitarrierenden Schulfreund, David Gilmour. Der Plan war, Syd als Songschreiber und kreativen Kopf zu behalten und David Gilmour als ausführenden Musiker für die Konzerte einzusetzen. Ganz aufgegangen ist der Plan allerdings nicht. Gilmour war der viel bessere Gitarrist und vermutlich wusste er auch schon, dass er die besseren Songs schreiben konnte. Nun ja, lange hat die Nummer auch nicht gehalten. Mit einer der besten Ausreden der Welt wurde aus Pink Floyd Mk. I die Band, die wir alle kennen. Nick Mason erklärt:

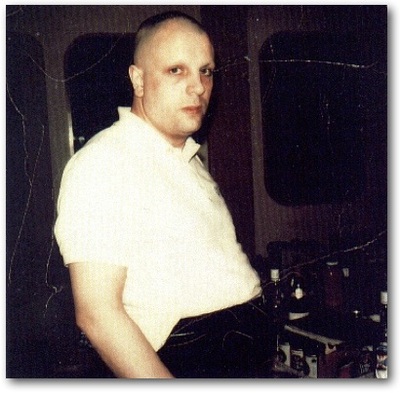

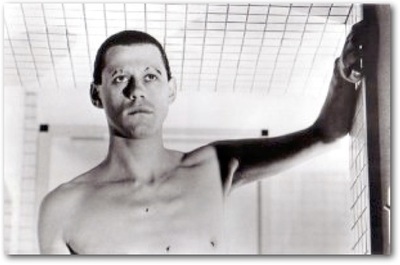

So einfach geht das. Die vier haben Syd Barrett einfach nicht mehr zum Proben abgeholt. Großartiger Schachzug. Gerüchteweise hat der zu diesem Zeitpunkt schon psychisch schwer angeschlagene Barrett aber weder gemerkt, dass er schon länger keine Songs mehr geschrieben hat, noch, dass seine Band ohne ihn weitermacht. Er war mit Bilder malen und dem Aufschreiben des Weltwissens beschäftigt. Zwar hat er noch zwei Solo Platten gemacht (bei denen auch Rick Wright und David Gilmour mitgeholfen haben), aber so richtig auf die Beine ist Syd Barrett nicht mehr gekommen. Lange Jahre hat er danach bei seiner Mutter gewohnt, abgeschirmt von seiner protektiven Familie, die alle Anfragen und immens geldbeschwerte Rückholversuche stets abbügelte. In den 80ern und 90ern spielten einige Fans gerne „Finding Syd“, bei dem sie versuchten, den verhuscht dreinblickenden Syd (der da längst wieder seinen eigentlichen Namen Roger verwendete) auf den Strassen von Cambridge beim Einkaufen zu fotografieren. 2006 starb Syd Barrett mit 60 Jahren. Weder zu Pink Floyd noch zur Musik hat er wieder gefunden, und doch ist er auf der zweiten großen Erfolgsplatte von Pink Floyd omnipräsent. „Wish you were here“ ist größtenteils von Syds Biografie inspiriert. Es gibt dazu die schöne schaurige Geschichte, dass ein aufgedunsener und kahlrasierter Mann bei den Aufnahmen in den Abbey Studios rumhing, den die Band erst nach einiger Zeit, schockiert über seine drastische Veränderung, als ihr erstes Mastermind wiedererkannte. Der fies rasierte Bob Geldof als Pink in der Wall-Verfilmung hat sein Vorbild in diesem dicken, fiesen Syd:  Dark Side Of The ... Moment...?! Dark Side Of The ... Moment...?!

Welcome to the Machine

Der große kommerzielle Wurf (nach den post-Syd’sche Stilsuchen auf „A Saucerful Of Secrets“ oder „Ummagumma“) war dann natürlich „Dark Side Of The Moon“. Mit der Platte werden sie seit 1973 reich und berühmt. Bis zum Opus Magnum „The Wall“ von 1979 haben sich Pink Floyd dann auf hohem Niveau an Bombast-Sound, ausgiebigem Getüftel an Sounds (angeblich hat allein das Einstellen des Snare-Sounds für die Wall-Aufnahmen drei Wochen gedauert) und internen Streitereien versucht. David Gilmour erzählte einmal in einem Interview, dass er sich mit Roger Waters leidenschaftlich über ein klangliches Detail gestritten habe. Welches genau, daran konnte er sich indes nicht mehr erinnern… Roger Waters hatte immer mehr die Hasskappe auf, sein Leben als Rockstar ließ ihn wenig zufrieden zurück, stattdessen war er schließlich so frustriert, dass er einen Fan von der Bühne herab anspuckte. Au Backe. Das fand er selbst auch. Am Ende der darauf einsetzenden zerknirschten Selbstkritik stand dann schließlich der kreative Schlussstein im Schaffen von Pink Floyd: The Wall. Ein massiver Klumpen depressiver, anklagender, selbstmitleidiger, anrührender Musik, aus dem sie nicht nur einen Film, sondern sogar noch einen Top 10 Hit herausgelöst bekamen: den Mittelstufen-Klassenfahrts-Knüller„We don’t need no education“. In echt heisst derSong „Another Brick In The Wall (Part 2)“. Aber den Titel kennt eh keiner… Dabei ist der beste Song des Albums „Comfortably Numb“, insbesondere weil es eines der besten Gitarrensoli enthält, die es je gegeben hat. Hier ab ca. 4:30 zu erleben: The End und La Reunion Im Grunde war „The Wall“ aber schon ein Roger Waters Solo-Album, bei dem die anderen die Instrumente bedienten. 1985, nach dem traurigen, nachgeschobenen, passend titulierten Album „Final Cut“ stieg Waters aus. Zum zweiten Mal verloren Pink Floyd ihren kreativen Kopf. Den Job übernahm dann David Gilmour. Der sich für unentbehrlich haltende Waters musste in den Folgejahren mitansehen, wie „seine“ Band nicht nur weiter unter dem vor Gericht erstrittenen Namen Pink Floyd tourte und eine neue Platte rausbrachte, sondern auch noch größere Hallen füllte als er. Kein Wunder, dass eine Reunion für den verbitterten Mann kein Thema war. Zumindest lange Jahre lang. 2005 war dann die Sensation perfekt. Wie und warum sich die Streithähne Waters und Gilmour für die 20 Minuten beim Live 8 Konzert von Bob Geldof zusammengefunden haben, ist weiter Raum für Spekulation. Im Unterschied zu vielen anderen Reunionen (Led Zeppelin beim ersten Live Aid 1985 zum Beispiel. Gaaanz gruselig. Mit Phil Collins am Schlagzeug. Phil! Ph*cking! Collins!!) haben Pink Floyd offenbar ordentlich geübt und ihr Zeug sauber runtergespielt: 2008 stirbt Keyboarder Rick Wright, was weitere Reunionen aus technischen Gründen erschwert. 2011 hat David Gilmour einen überraschenden Gastauftritt in London absolviert, bei Roger Waters’ Konzert mit „The Wall“, die dieser in den letzten Jahren wieder in aufwendigster Pompanz durch die Welt schleppt. Zum Glück ist Gilmour bei „Comfortably Numb“ am Start, zur großen Freude des Publikums. Leider hat er sein Wunder-Solo nicht ganz so fein zusammenbekommen wie sonst, aber egal, war ein schöner versöhnlicher Moment: 1994 kam mit „The Division Bell“ noch eine offizielle Pink Floyd Studio-LP heraus, gefolgt von „Pulse“ (1995). Von denen man dachte, ok, das wird’s dann wohl gewesen sein. Nicht ganz. Nach schlappen 20 Jahren, kam 2014 das (aber nun wirklich, wirklich) letzte Album von Pink Floyd auf den Markt: „Endless River“. Und es besteht im Wesentlichen aus Resten von „Division Bell“, die Rick Wright damals nicht mehr fertig bekommen hat. Schade eigentlich. Denn die Güte der Musik hat mit dem bei der Veröffentlichung einsetzenden Rummel nicht so ganz Schritt halten können. Auch bei meinem kleinen Praxistest hat sich „Endless River“ gegen AC/DC nicht durchsetzen können... Fazit Ihr erster Sänger ist frühes Opfer eines tragischen Rock’n’Roll-Schicksals geworden. Die Anderen haben als Pink Floyd mit verwunderlich trauriger Musik sowohl den Stadionrock als auch größenwahnsinnige Egos ohne Humor erfunden. Und vielleicht ein, zwei Platten zu spät aufgehört.

0 Kommentare

Tja, da haben also zwei der ganz großen Dinosaurier dieser Tage nochmal eine neue Platte ins jeweilige Alterswerk eingereiht. Eine Sammlung seltsam vertraut wirkender Minimal-Riffs hier, ein Aufpumpen 20 Jahre alter liegengebliebener Songballons dort. An wortreichen Rezensionen zu diesen Alben wird man sich derzeit allenthalben sattlesen können. Ein dabei viel gemachter und auch nachvollziehbarer Punkt ist: Wie oft denkt man beim Hören, man würde jetzt gerne eine alte Platte von denen hören. Oder man versucht, Anklänge an bekanntes Altes herauszuhören und fleissig aufzulisten. Öde. Deshalb machen wir heute mal den Praxistest: Wie relevant sind AC/DC und Pink Floyd im Alltag? Fairerweise vergleichen wir nur die ausgekoppelten Singles „Play Ball“ respektive „Louder Than Words“, zumal das komplette Album „Rock or Bust“ von AC/DC erst Ende November erscheint, Pink Floyd aber bereits den vollständigen „Endless River“ auf vier Vinyl-Seiten feilbieten. Lustiges Detail: Sogar bei den Digitalversionen werden die Songs wie vier klassische LP-Seiten kategorisiert. Ist das jetzt anachronistisch oder vintage-verliebt? Jedenfalls überstrapazieren Pink Floyd damit das vinylige Gefühl ein bisschen. Egal. Bevor wir uns jetzt zwischen diachronischer und synchronischer Herangehensweise des Vergleichs entscheiden: Worüber reden wir eigentlich? Hier. Das sind unsere beiden Delinquenten: Natürlich schreit jetzt erstmal die halbe Mannschaft auf: Neiiin, das kann man gar nicht vergleichen! AC/DC und Pink Floyd? Die haben doch nix gemeinsam, wieso sollte man die vergleichen? Vielleicht weil man bislang nur die falschen Kriterien angelegt hat? Und weil’s Spaß macht ;) Also, los geht’s. Der Versuchsaufbau wird für alle Tests der gleiche sein: Zuerst wird die gestellte Aufgabe mit AC/DC auf dem MP3-Player bzw. den Ohren durchgeführt. Abschließend mit Pink Floyd. Zuerst: Einkaufen. Die Aufgabe: 2 Liter Milch im nächsten Lebensmittelladen. AC/DC geben hier schön früh Punkte ab. „Play Ball“ reicht mit seinen 2:47 nicht mal durch’s Treppenhaus bis zum Supermarkt. Nach dem letzten Akkord stehe ich noch nicht mal im Laden. Ich drücke also auf „Nochmal abspielen. Und danach nochmal, bis sich Stopp sage“. (Steht original so auf dem Knopf, ich schwör!) Bis zum Abschluss der Aufgabe brauchen Angus und seine Freunde vier Durchgänge in der Schleife. Pink Floyd haben hier die Nase vorn. Die Album-Version mit 6:37 bietet mehr als doppelt soviel Zeit, auch wenn ich den Testablauf von 2 Litern Milch auf ein halbpfund Butter abgeändert habe. (Was soll ich denn mit vier Litern Milch anfangen!?) Nach dem ersten Durchlauf stehe ich passend vor der Kasse und könnte der netten Dame hinter’m Laufband erklären, warum ich schon wieder da bin. Pink Floyd: 1 AC/DC: 0 Next: Autobahn. Wir messen die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Fahrt von zuhause zur Liebsten. AC/DC hin, Pink Floyd zurück. Jeweils zweimal, mit vertauschten Rollen um Staus, Wackeldackel-Provinzschleicher und andere behindernde Widrigkeiten auszugleichen. Und da haben wir die erste faustdicke Überraschung! Die heimlichen Favoriten AC/DC unterliegen hier mit standstreifigen ø124 km/h gegenüber Pink Floyd mit stabilen ø133 km/h. Tja, nix mit Highway to Hell. Auf dem ursprünglichen Testprotokoll stand nun eigentlich das gleiche, nur statt Autobahn mit dem Thema Joggen. Aus, ähm, Zeitgründen haben wir auf diesen Teil leider verzichten müssen. Stattdessen kommen wir zur Kategorie „Essen“. In diesem Fall sogar ein Test mit zwei Gängen. Zunächst wird das Testlied in maximaler Lautstärke auf dem Kopfhörer gehört und dann vor dem geöffneten Kühlschrank spontan ein darob inspiriertes Nahrungsmittel ausgewählt. Bewertet wird die Punktezahl des Lebensmittels in der Weight Watchers Tabelle. Zweiter Teil ist ein Online-Hörtest. Die dabei erreichte Punktzahl geht ebenfalls in die Bewertung ein. Hier dürfen wir beiden Kandidaten einen ausgeglichenen Kampf konstatieren und je einen Punkt zusprechen. Zwar habe ich bei AC/DC schlechter im Hörtest abgeschnitten (fiiiiep), aber dafür hat der herzhafte Biss in die eben gekaufte Butter Pink Floyd den Sieg gekostet. Pink Floyd: 2 AC/DC: 1 Kommen wir zu einer der heikelsten, weil sensibelsten Kategorien: Beischlafanbahnungspotenzial. Ja, genau, Beischlaf-Anbahnungs-Potenzial. Ist 'ne wichtige Sache, kennt vielleicht noch der ein oder andere aus seiner Jugend. Kriegt man mit einer bestimmten Musik die Dame im Haus … nun ja… ins Be… in Stimmung? Hier geht's aber recht schnell. Keiner der beiden kriegt hier ernsthaft mehr was ins Rollen. Die präcox'sche schnell-loslegen-schnell-fertig-Schwäche, die AC/DC schon beim Einkaufen gezeigt haben, wird hier wieder manifest [sic]. Und Pink Floyd? Neee, da wird der oder die potenzielle Partner/in bereits früh in den Schlaf gedudelt. Ohne Bei. Zero points. Das Finale geht aber nochmal steil: Synästhesie. Das wäre die vornehme Beschreibung. Worauf wir hinaus wollen, sind weitere Sinneseindrücke, die beim Hören der Musik im Geiste des Hörers entstehen. An welche Sinneseindrücke wir da so gedacht haben? Nun, wie sehr riecht die Musik nach alten Männern? Sind ja alle schon hinten bei 60, die Herrschaften. Da stellt sich die Frage, hört man das? Siehe auch die vorletzte Kategorie... Pink Floyd sind hier natürlich fein raus, ihr Material ist ja im Kern 20 Jahre jünger als die Musik von AC/DC. 1994 hat Rick Wright das meiste davon bereits eingespielt, aber mangels verbleibender Lebenszeit nicht mehr vollenden können. Andererseits ist AC/DC's Musik seit mindestens 20 Jahren auch nicht mehr ordentlich renoviert worden. Es müsste also ausgeglichen sein. Trotzdem vergeben wir diesen Punkt an AC/DC. Verzerrte Gitarren und Angus' Solo stechen in Sachen Männer-Muff dann doch jeden Konkurrenten aus. Zumal der Beitrag von Pink Floyd im Wettbewerb doch um Längen traniger ist und so schweratmig wie ein asthmatischer Langstreckenläufer, siehe auch die vorletzte Kategorie... Damit steht das Ergebnis fest: Pink Floyd: 2 AC/DC: 2 Unentschieden. Bah, ein unbefriedigenderes Ergebnis konnte man nicht erreichen. Super. Damit haben irgendwie alle verloren. Deshalb vergebe ich den Sieger-Bonus-Punkt an AC/DC! Erstens, weil ich die schon viel länger gut finde als Pink Floyd, zweitens weil ihr Schlagzeuger sowohl auf dem aktuellen Pressefoto als auch dem Video zur Single fehlt – aufgrund einer Anklage wegen Beauftragung von Auftragskillern. Der Vorwurf hat sich zwar mittlerweile als falsch erwiesen, aber da ist einfach viel mehr Rock'n'Roll drin. Und drittens hat der Trommler von Pink Floyd in einem Interview frech verkündet, dass ein Plattencover heutzutage völlig egal ist und sie für ihre neue CD auch irgendetwas anderes Beliebiges anstelle des Bootsmannes auf den Wolken hätten nehmen können. Das könnt ich ihm glatt übelnehmen. Seine Band, die mit Hipgnosis in den 70ern die Plattenhülle als Kunstform wenn nicht erfunden, dann aber zur Hochkultur gebracht hat, wischt das nun mit einem Handstreich weg. Tse, traurig. Hätte er argumentiert, dass ihnen die Musik viel wichtiger war als die Verpackung, hätte ich mich auf das Unentschieden vielleicht noch eingelassen, aber so: All hail AC/DC, the new kings of Praxistest!

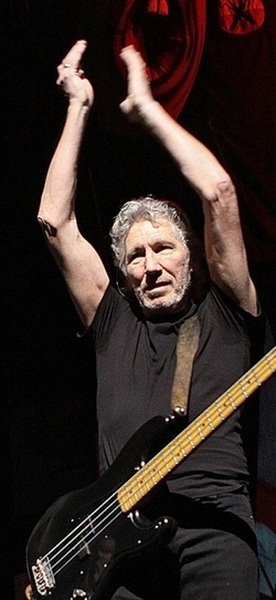

Das Intro von „The Wall“ ertönt – und schon ist man auf der Zeitschiene 32 Jahre zurückgerutscht.  © Foto: Bernd Schaller (schallerfoto.de) © Foto: Bernd Schaller (schallerfoto.de) Das Pink Floyd-Album „The Wall“ markierte für den Songschreiber und Bassisten Roger Waters den persönlichen kreativen Zenit, für die Band war es der Anfang vom Ende. Das Album „The Wall“ wurden 40 Millionen Mal verkauft, aber die Show erlebte 1980 nur einige Auftritte in New York, London und Dortmund. Dann wollte Waters aus der Gruppe aussteigen, David Gilmour und Nick Mason kündigten an, allein weiterzumachen – bis 1987 beharkte man sich um die Rechte am gemeinsamen Werk. 1990 stellte Waters anlässlich der Wiedervereinigung noch einmal eine weltweit übertragene Aufführung von „The Wall“ in Berlin auf die Beine. 20 Jahre später schickt er sein Opus Magnum erneut auf die Reise. Die aktuelle Produktion in der Düsseldorfer Arena ist ein grandioser Brocken multimedial aufbereiteten Rockbombasts. Die mehr als 70 Meter breite Bühne ist an der Längsseite der ausverkauften Halle aufgebaut. Die 35 000 Besucher blicken durch ein Loch in dieser Mauer auf zwölf Musiker, die sich neben den reaktivierten Requisiten wie fliegenden Schweinen in Lastwagengröße, haushohen aufblasbaren Puppen und einem in die Mauer stürzenden Kriegsflugzeug wie Spielzeugfiguren ausnehmen. Der 67-jährige Waters spielt das Doppelalbum, ein teils autobiographisches Konglomerat aus Innenschau, Gesellschaftskritik und Anti-Kriegs-Parolen, in seiner gesamten Länge von mehr als zwei Stunden. Riesige Projektoren werfen bewegte Bilder der Musiker sowie Animations-Sequenzen aus Alan Parkers „Wall“-Verfilmung auf die gesamte Breite der Mauer. Bei „Mother“ singt Waters gar zu einer Videoaufnahme von sich selbst aus den „Wall“-Konzerten von 1980. Das ist unmittelbar umwerfend, schon nach den ersten Minuten haben die Zuschauer vergessen, wie man den Mund wieder schließt. Minutiös ist die Choreographie dieses Mauerbaus inszeniert – zur Pause ist die Band vollständig hinter der Mauer verschwunden: Angst baut Mauern – „fear builds walls“, den inneren Mauerbau gibt es noch immer. Die Gitarristen Snowy White, G.E. Smith und Dave Kilmister zaubern den Sound des Pink Floyd-Gitarristen David Gilmour in Vollendung wieder herbei. Dessen unsterbliches Gitarrensolo in „Comfortably Numb“ wird dem Original in Ton, Phrasierung und Ausdruck ebenbürtig zelebriert. „The Wall“ 2011 ist größenwahnsinnig, überbordend, pompös, spektakulär. Und schlicht großartig. Waters hat angedeutet, nach dieser Tournee seine aktive Karriere beenden zu wollen. Richtig, denn viel kann danach nicht mehr kommen. – erschienen im Juni 2011 in der Westdeutschen Zeitung Düsseldorf

Wer sich an monumentale Musik wie die von Pink Floyd herantraut, muss sie entweder aus dem Effeff beherrschen oder dazu etwas Eigenes, zumindest aber Neues beizutragen haben. Für das Fabulous Rock Philharmonic Orchestra, das in der Tonhalle vor 600 Besuchern eine Auswahl von Pink Floyd Songs in Arrangements für Orchester spielt, trifft aber weder das eine noch das andere zu. Die Idee, eine zu ihrer Zeit als Symphonic Rock bezeichnete Musik heute tatsächlich symphonisch aufzuführen, ist naheliegend. Aber was die Rockbands damals als Provokation intendierten und was das Establishment erfolgreich Sturm laufen ließ, klingt in den Händen des Orchesters altbacken, meistens fad und manchmal sogar albern. Wer die Lieder von Pink Floyd im Ohr hat, erkennt an diesem Abend zwar die Melodien, vermisst aber schmerzlich die Subtilität, die Eleganz und die Größe des Originals, die hier unter einem Klangbrei begraben werden. Schon das zu Beginn gespielte „Sorrow“ ist erschreckend flach und ohne jede rhythmische Finesse, obwohl hier in etwa das Zehnfache an musikalischer Arbeitskraft verfügbar ist. Dirigent und musikalischer Leiter Michel Machee drängt seinen Musikern zudem noch viel zu schnelle Tempi auf, die solchen Songs wie „Wish You Were Here“, „Anot- her Brick In The Wall“ und vor allem dem wunderbaren „Shine On You Crazy Diamond“ jede Magie nehmen. Statt das schwebende g-moll zu Beginn auszukosten, hetzt man weiter in den allseits bekannten Refrain. Im Rang ist dabei von Streichern und den Stimmen des Vokalisten-Quartetts „Q Vox“ kaum etwas zu verstehen. Derart leb- und lieblos heruntergenudelt zu werden, hat kein Lied der Welt verdient. Im Zentrum des Orchesters steht eine elektrische Gitarre, unterstützt von E-Bass und Schlagzeug. Typische Vertreter der Rockmusik also, den Transfer in die Welt des klassischen Orchesters hat man dennoch nur halb geschafft. Zwar vermag Gitarrist Jerry Sova die Soli und den Sound von David Gilmour gut zu imitieren, andererseits ist die Tonhalle für eine E-Gitarre nicht gemacht. Anzuerkennen ist, dass man sich mit „See Emily Play“ und „The Gnome“ auch zwei Songs des genialen Bandgründers Syd Barrett angenommen hat. Weiter punkten kann das Orchester, wenn es nah am Original bleibt, so bei „When The Tigers Broke Free“, das schon bei Pink Floyd mit Orchester gespielt wurde. Hier wird für einen Moment Gänsehaut erzeugt. Das reicht dem Großteil des Publikums anscheinend, um das Orchester trotz allem mit großem Jubel zu verabschieden. – erschienen im Februar 2010 in der Westdeutschen Zeitung Düsseldorf |

Der Popwart

|