|

Es sei während dieser Tournee nicht nur die erste Show in Europa und nicht nur die erste Show in Deutschland - nein, es sei überhaupt die erste Show im Jahr 2016 für die Winery Dogs, ruft Trommelkönig Mike Portnoy in die mit Fans komplett vollgestellte Kölner Essigfabrik. Und es sei überhaupt entsprechend viel zu lange her, dass sie in Deutschland gewesen seien. Damals, 2014, gastierten die Herren Portnoy, Sheehan und Kotzen noch in der vergleichsweise heimeligen Matrix in Bochum, wo sie ihr damaliges Debüt-Album einmal hoch und runter spielten. Wir waren spontan in die (Under)Dogs verliebt und konnten kaum abwarten, bis es ein neues Album und Tour geben würde.

War diese erste LP doch eine zwar selbstsichere aber doch von Zurückhaltung geprägte Angelegenheit. Der reduzierte Trio-Gedanke der Band zog sich durch die Besetzung, das Equpiment und das Songwriting. Die vielfach erzählte Geschichte der „echten“ Band, die sich da gefunden hatte, glaubten wir gerne und es gefiel uns von vorne bis hinten. Mittlerweile scheint man sich seiner Sache nun noch sicherer und die titelgebende Glückssträhne (Hot Streak) hat die Herrschaften ein bisschen übermütig werden lassen. Eine zweite Platte? Klar, dann darf man sicher eine zweite Bassdrum dazustellen sowie jeder noch einen zweiten Verstärkerturm, oder? Zum Glück sind es wenigstens sehr schön anzuschauende (bis vielleicht auf den babyblauen Bass von Billy Sheehan, aber davon fangen wir jetzt nicht schon wieder an) und sehr gut anzuhörende Gerätschaften, die da aufgefahren werden. Apropos selbstsicher. Ich kann mich an kein Konzert erinnern, bei dem die Band des Abends sich selbst als Rauschmeißer-Musik von CD gespielt hätte. Ein weiteres "Erstes Mal" von den Winery Dogs ;) Die musikalischen Einflüsse und Referenzen auf „Hot Streak“ sind ebenfalls viel zahlreicher und breiter gestreut, vor allem die starke Schlagseite zum Funk ist offensichtlich. Aber damit sind die Winery Dogs tatsächlich auch in der Tradition ihrer Vorbilder. „Hot Streak“ verhält sich zum Debüt ähnlich wie einst Deep Purples „Come Taste The Band“ zu ihrem „In Rock“. Plötzlich funkt es mit Kopfstimme an allen Ecken. Traditionsgebundene Powertrio-Bluesrock-Freunden senken darob den Blick und schütteln das schüttere Haupthaar in leiser Enttäuschung. Apropos Deep Purple: Einer der stärksten Songs von Hot Streak, „Captain Love“, klingt auch noch seeehr schön nach „Perfect Strangers“. Aber anders als die fünf Briten haben die drei Amerikaner einen nicht nur fähigen, sondern auch viel sympathischeren Gitarristen, der seinen Kollegen ihren Raum für den überschäumenden Spieltrieb (oder auch Angeberei) lässt. Los geht’s in Köln mit dem Holter-di-Polter „Oblivion“, eine auf 11 gedrehte Frickel-Version von „Elevate“, dem Opener der ersten Platte, der aber bisserl die Überzeugungskraft des letzteren fehlt. Stattdessen ist es direkt zum Anfang mehr Plattform für schnelles Gespiele mit einem etwas mediokren Refrain. Auch die nächsten 30 Minuten enthalten überwiegend Songs des neuen Albums, bis zum Bier-holen/wegbringen-Showstopper „Fire“. Eigentlich ein hübsches Schmusestückchen von Meister Kotzen an der Solo-Akustikgitarre, aber heute Abend will es sich nicht ins Programm fügen. Der zweite Teil des Konzerts holt die „alten“ Kracher hervor, „I’m No Angel“ ist offensichtlich von den meisten erwartet worden. Fleissiges Mitsingen zeugt davon, dass dieser Song wohl derjenige sein wird, an den man sich beim Namen Winery Dogs in 30 Jahren als Erstes erinnert. Im Finale aus „Elevate“, „Regnet“ (währenddessen Ritchie Kotzen wieder diesen wunderbaren Wechsel von Elektropiano zur Gitarre vollendet meistert) und „Desire“ lassen uns sehr, sehr zufrieden zurück. Tja, eigentlich alles supi. Wenn sich da nicht Mr Portnoy hinter seinem Schlagzeug von seiner unsympathischsten Seite gezeigt hätte. Und damit meinen wir nicht die über die Maßen zur Schau gestellte Handwerkskunst - das wussten wir vorher, dass das passieren würde. Nein. Der Mann spuckt. Rotzt. Macht das Lama. Setzt Sputum ab, sprüht sein Wasser rum. Er speichelt reich in alle Richtungen, auf die Verstärker seiner Kollegen (ich würd mich ja bedanken…) und auf seinen Drum-Tech, der bewundernswert langmütig dem Spucki die Schrauben trotzdem wieder festdreht. Nur weiter so und Lars Ulrich verliert ratzfatz seine Top-Platzierung als Schlagzeug-Unsympath...

0 Kommentare

Hach, gibt so Abende...

Groß war die Vorfreude, nicht nur bei uns. Aus guten Gründen ist das Luxor pickepacke voll, schließlich sind die Backyard Babies seit längerem nicht mehr hier in der Nähe gewesen. Der freundliche Herr am Merchandising-Stand versäumt die Gelegenheit nicht, mich auf seine Weise auf diesen Umstand hinzuweisen: "Man, you must be old! I sell Backyard Babies T-Shirts for 17 years now and yours was even before my time!"

Ja, schönen Dank, die 90er fühlten sich nie weiter weg an... Dann gib mir halt ein aktuelles Shirt, alte Krämerseele, wenn mich das für Dich jünger macht.

Schön, kommen wir zurück zur Sachebene. Die Backyard Babies im Luxor, the hardest working Band from Sweden - das passt schon von weitem. Einer der letzten Archetypen eines Rock'n'Roll Clubs, der an diesem Mittwoch abend vier der archetypischsten Rock'n Rollern eine Bühne bietet, die wir derzeit noch haben. Apropos Archetypen, die wir noch haben: Nur einen Tag vorher waren Motörhead in der Nachbarschaft zu Besuch. Ein schöner Zufall, die zwei mal zeitlich und örtlich so nah beieinander arbeiten zu sehen. Wenn auch die Sorge um die Standfestigkeit von Lemmy mittlerweile Bestandteil eines Motörhead-Konzerts geworden ist. Auf der anderen Seite dagegen Nicke Borg, Dregen, Johan Blomqist und Peder Carlsson, die es immer noch wie keine andere Band verstehen, in drei Minuten Punkrock so viele Posen wie möglich unterzubringen. Höchstens die seligen Gluecifer konnten weiland ähnliches vollbringen, aber die haben es wiederum nicht mehr geschafft, aus den trüben 90er wieder aufzutauchen. Jenseits von den "messy memories", die Nicke verschmitzt grinsend andeutet, Auflösungen und Solo-Läufen stehen die Backyard Babies 2015 in Köln voll im androgynen Saft und anachronisieren sich und ihre Musik mit nachdrücklich aufgestampften Akkorden. Zur Eröffnung hauen sie "Th1rt3en or Nothing" vom aktuellen Album raus, dazu "Nomadic", "Brand New Hate", "Highlights", "Abandon", "Song for the Outcast", der perfekte Rausschmeißer "Minus Celsius" und viele weitere liebgewonnene alte Heldenlieder, die auch nach all den Jahren immer noch frisch nach Bier, Schweiß und Zigaretten riechen. Johan Blomquist zeigt dazu seine schönste Dee Dee Ramone Choreographie samt passendem Ornat aus Lederjacke und Jeans. Peder tänzelt immer noch schön wie höchstens Ian Paice auf seinem Kit herum und Dregen lässt seinen irren Blick beim Spielen wie eh und je durch den Saal schweifen, zuckt wild herum und lässt sich bei "Star War" auch nicht von seiner streikenden Axt aus dem Konzept bringen. Den hektischen Reparatur-Part übernimmt da offenbar gerne der Roadie. Pünktlich zum Schlußakkord tönt der Apparat dann wieder. Die vielen Angereisten erfreuen sich lautstark und dankbar an diesem Abend aus schönen Gitarren, schief gestellten Amps, einem sexy Schlagzeug, roten Leuchten drumherum und mächtig Glitzerschmuck an den vier schwer tätowierten Schweden. Hach, gibt halt so Abende, da passt alles, da schwappt der Rock'n'Roll von der Bühne, da ist sogar das Bierholen ok, bei dem man sich durch die gedrängt stehenden Mitschwitzer durchflutschen muss. Nur eins machen wir nie wieder! Künftig verzichten wir genrell auf jegliche Sekundärerfahrung eines Konzerts durch Dinge sehend, die nicht explizit für das Aufnehmen von Fotos gemacht sind. Will sagen: Keine Handys mehr beim Gig hochhalten und glauben, man könne damit Bilder machen. Nur für's Protokoll: So scheisse sieht das dann aus...

Der Ziggo Dome in Amsterdam. Was für ein Name.

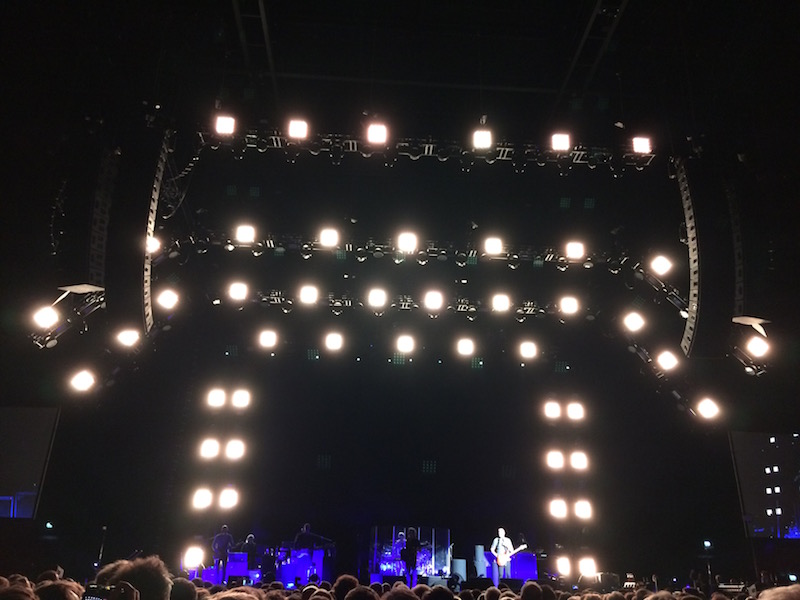

Wer kommt auf die Idee, einen Konzertsaal so großartig zu benennen. Vielleicht der- oder dieselbe, die auch die Idee hatte, The Who mal wieder in die Niederlande einzuladen. Die zur Einstimmung in den Konzertabend auf den Bühnenleinwänden laufenden Pop-Präsentationen wissen über Konzerte vor 45 Jahren zu berichten, als Townshend und seine Rabaukenbrüder schon in Rock-Opern machten und das niederländische Publikum mit Tommy beehrten. Zum 50. Jahrestag der Gründung haben sich Roger Daltrey und Pete Townshend mal wieder unter altem Namen und mit alten Songs auf den Weg gemacht und die „Who Hits 50“ Tour in ebenjenem Ziggo Dome zu Amsterdam beendet. Auf der Reise hierher haben sie vorher noch das heimische Glastonbury-Festival als Headliner mitgenommen. Scheint dort auch nicht so schlecht gelaufen zu sein ;) Nun schauen also gut 15.000 Who-Fans auf die schöne große Bühne und lesen ein paar Anekdoten aus der „Whistorie“. Natürlich gibt es viele schöne Flugfotos von Pete und muskulöse Bilder von Locken-Roger. Szenenapplaus brandet auf, als die unorthodoxeste Rhythmussektion der Rockgeschichte auf den Leinwänden auftaucht, John Entwistle und Keith Moon, Gott habe sie selig. Sogar eine Hommage an den jüngst verstorbenen Yes-Bassisten Chris Squire nötigt den Fans der Un-Proggigsten Band der Welt ein bisschen betroffenen Applaus ab. Und dann kommen die zwei Helden des Abends leger auf die Bühne geschlendert, Pete in der Verkleidung des Angry Old Man in dunkler Jeans und dunklem T-Shirt, Roger im Old But Still Gold mit aufgeknöpftem Hemd und scharf getrimmtem Mund-rum-Bärtchen. Mit „Who Are You“ geht die (nicht mehr ganz so wilde) Fahrt los, es folgen die erwarteten Hits: The Seeker The Kids Are Alright I Can See for Miles Pictures of Lily My Generation Behind Blue Eyes Bargain Join Together You Better You Bet I'm One Love, Reign O'er Me Eminence Front Amazing Journey Sparks Pinball Wizard See Me, Feel Me Baba O'Riley Won't Get Fooled Again Woran sich interessanterweise keine Zugabe anschließt. Wir alle hätten noch den ein oder anderen Song gewusst, den man noch locker hätte spielen können, aber gut, sind wir froh, dass 19 Knaller gegeben wurden.

Zwischen jedem Song racontiert Monsieur Townshend gewohnt launig-spaßig über die Geschichten zu, während und hinter den Songs. Über die Leinwände irrlichtern derweil die tollsten Farbspielereien und Videosequenzen, überhaupt ist die Licht-Inszenierung ein Höhepunkt für sich. Der Abend gerät so etwas in die Richtung eines Pop-Singspiels, bei dem die erzählte von Pete Handlung durch Musik und Lichtspiel illustriert und durchwirkt wird. Eine Art Who-Musical. Um nicht zu sagen, Oper ;)

Darf man dieser Bühnen-Beleuchtungs-Politik glauben, bestehen The Who mittlerweile aus nur noch drei Personen, obwohl acht Musiker auf der Bühne stehen. Natürlich zunächst Hauptnase Townshend und sein Neben-Daltrey. Den dritten Platz belegt der Mann hinter’m Schlagzeug, Zak Starkey. Historisch nachvollziehbar, aber irgendwie ungerecht. Denn alle weiteren Akteure werden eher spärlich mit Licht besehen, überdies stehen ja komischerweise mehr „Begleitmusiker“ auf der Bühne als The Who jahrelang als eigenes Personal innehatten. Allein drei Keyboarder (John Corey, Frank Simes, Loren Gold), die alle auch gut singen müssen. Und einer von ihnen steht auch noch abseits der anderen Musiker alleine rechts. Offenbar muss er noch die Rock’n’Roll-Probezeit überstehen, bis er zu den großen Jungs rüber darf. Im Vergleich zu den kürzlich durchgezogenen AC/DC darf man übrigens nochmal darauf hinweisen, die diese Jungs seit jeher keine Aushilfsmusiker dabei haben. AC/DC mit Keyboarder, Bläsergruppe und Backgroundsängerinnen. Haha, schönes Bild... ;)

Zurück zu den Who. Im Aufgebot der Söldner steht noch Pino Palladino, der große Unbewegliche am Bass, sowie Petes kleiner Bruder Simon (wie mag es wohl sein, in der Band vom großen Bruder die Hilfsgitarre zu bedienen? „Boah, der Pete wollte früher schon immer der Bestimmer sein…“)

Tja, und der Zak. Ein berühmtes, geliebtes Mitglied in einer Band zu ersetzen, ist schwer genug, im Fall von The Who, bzw. Keith Moon ist dies ein besonders schweres Schaf. Einige haben bereits versucht, den Platz von Moon the Loon einzunehmen, aber keiner hat den Spagat hinbekommen zwischen dem eigenen Stil und dem, was man als Nachfolger zwangsläufig immer ein bisschen vom Vorgänger liefern muss. Kenney Jones, als Zeitgenosse und einst Trommler bei der Konkurrenz in den 60ern, war ein genialer Griff, hinterließ aber mit seinem leicht irritierten Gesichtsausdruck immer den Eindruck, er könne nicht ganz Schritt halten. Dann Simon Philips, der unfassbar gut spielende Gentleman unter den feinen Miet-Trommlern. Aber eben keiner mit schmutziger Band-Vita, die zu The Who gepasst hätte. Und schließlich Zak Starkey. Der Bub (wird auch 50 dieses Jahr) hat am Ende alles, was es braucht. Sein Vater ist der Ur-Drummer der Popmusik, der Archetyp des lustigen Trommelschlägers: Ringo Starr. Das Vorbild, an dem sich seit 1965 alle orientierten, die auf der Bühne auf den Rücken von Gitarristen und Sängern gucken. Ringo. Hach. Sohn Zak vermag es tatsächlich, die Songs der Moon-Ära sanft rhythmisch zu fassen, sie etwas genauer zu strukturieren als sein Patenonkel Keith und dabei trotzdem alle typischen Moon-Muster zu reproduzieren. Sein Spiel hört sich schaurig-schön nach dem Meister des Durchrumpelns an. Sogar gucken kann er wie Onkel Keith. Er habe halt erfolgreich an der „Royal Academy of Keith Moon“ studiert, schwadroniert Pete Townshend bei der Vorstellungsrunde über ihn. Tatsächlich hat der 8-Jährige Zak ein Schlagzeug von Keith Moon geschenkt bekommen, schöne Fotos von den beiden gab’s in den erwähnten Präsentationen vorab. Er hat außerdem mit Oasis wohl in der britischsten, who-igsten Band der 90er gespielt, wo die Gebrüder Gallagher ähnlich wüst miteinander umgingen wie weiland die Unbrüder Townshend und Daltrey. Und nicht zuletzt trägt er offenbar gern die alten Hemden von Kinks Ray Davis auf, wie zuletzt beim Superbowl-Halbzeit-Spektakel. Dass er aber hinter Glas gehalten wird, ist beinah unverzeihlich. Sein sooo schön beleuchtetes Moon-Gedenkschlagzeug hinter den Lärm-dämmenden Acryl-Platten zu verstecken… schade.

Aber das soll dem positiven Fazit des Abends nicht im Wege stehen, genauso wie die obszönen 5€ für ein (zugegeben) lekker Pilseken. Oder dass Daltrey nicht mehr alle Töne so treffsicher und viril intoniert. Oder Townshend nicht alle Saiten seiner Gitarre gleich gut trifft und immer noch nicht einsehen will, dass er kein Leadgitarrist ist. Die beiden verwalten Ihr Erbe. Und das mit Anstand und Würde. Schafft auch nicht jeder heutzutage. Schließen wir also mit den Worten Roger Daltreys:

„We care a lot about our nostalgia.“

Wir auch.

PS: In den folgenden Werbeblock stellen wir heute mal nichts von der behandelten Band ein, sondern was von der Vorband, den tollen The Last Internationale. Eine Geschichte für sich, der Trommler von Rage Against The Machine, Brad Wilk, hat dort mal gespielt. Und die Musik klingt , als ob Patti Smith der Band of Skulls Schlaflieder vorsingt. Und ein Gitarrist, der aus den alten Lederjacken von Johnny Ramone geklont zu sein scheint. Die behalten wir mal im Auge.

10. Dezember 1982. Dortmund. Westfalenhalle. Mein allererstes Konzert. AC/DC. Auf der "For Those About To Rock" Tour. Die zweite mit Brian Johnson. Wir waren alle noch im Eimer über den Verlust von Bon Scott, auch wenn dessen Tod da schon fast drei Jahre zurücklag. Es war ein Hammer-Abend, ich war 12, das erste Mal nachts in Dortmund und hatte meine über alles verehrten Helden endlich live gesehen. Es hat dann aber trotzdem nochmal schlappe 33 Jahre gedauert, bis wir uns wieder gegenüber standen. Diesmal in Köln, 19. Juni 2015. Eine weitere Tour ohne Drummer Phil Rudd, aber die erste ohne Malcolm Young. Darüber sind wir diesmal alle ein bisschen im Eimer. „Wo bist Du die ganze Zeit gewesen?“ werden mich AC/DC nie fragen, aber die Antwort würden sie auch nicht hören wollen. „Ihr wart scheiße in den 80ern“ müsste ich ihnen antworten. „Die anderen haben damals alle viel bessere Platten gemacht“. Außerdem kamen neue Bands, ich war musikalisch neu verliebt. Ich war zwar nicht auf den Konzerten, die Platten habe ich trotzdem gekauft (und manchmal bereut) und hab sie immer gemocht. So grundsätzlich, trotz der 80er Platten. Und auch das Spätwerk in den 90ern und 2000ern habe ich auch als solches hingenommen und mich stets gefreut, dass meine Helden dabei weder musikalisch experimentieren noch das Musik machen überhaupt an den Nagel hängen. Und auch wenn jetzt das aktuelle Werk „Rock or Bust“ den dämlicheren Titel trägt, es ist immerhin das bessere Album als „Black Ice“. Gut. Wie auch immer. Jetzt stehen wir zu 80.000nst auf den weich geregneten Jahnwiesen und warten auf die Lieder, die wir alle bis zum Abwinken mitsingen können. Genau wie AC/DC sie wohl längst bis zum Abwinken spielen können. Pünktlich um 20:45 setzt das Intro ein, ein audiovisueller Abriss der letzten 40 Jahre aus der Bandgeschichte, die Essenz aus AC/DC in 60 Sekunden. Spötter mögen einwenden, danach hätte man das Gelände auch verlassen können, Neues wurde nicht mehr hinzugefügt. Natürlich sind alle geblieben. Nicht nur, weil man natürlich jeden Cent des sauer bezahlten Tickets auch absitzen möchte, nein, natürlich weil es die schlichte helle Rock’n’Roll-Freude ist, ein Konzert von AC/DC zu erleben. Aber, natürlich wurde in der Tat nichts Neues hinzugefügt. Wobei eine spontane Umfrage, ob man was Neues hören oder lieber zwei stabile Stunden lang mit allen Hits verwöhnt werden möchte… das Ergebnis brauchen wir nicht abzuwarten. Nach den ersten Songs wabern aber schon die ersten Binsen-Einschätzungen durch die Reihen: “Die dralle Boogie-Sau, die AC/DC früher durch den Stall gejagt haben, wie es keine andere Band konnte, ist bisschen langsamer und träger geworden. So wie früher brodelt und kocht es nicht mehr auf der Bühne.“ Finde ich nicht. Klar haben AC/DC Patina angesetzt. Aber was für welche! Als ob man seinem Traum-Oldtimer gegenüber steht. Klar sind das alte Männer. Aber wer ist das irgendwann nicht? So in Würde den Zahn der Zeit zu ertragen, ohne dass die Performance merklich leidet, schaffen nur Kakerlaken. Oder Lemmy Kilmister. Und AC/DC. AC/DC sind ein bisschen der Chuck Norris des Hard Rock: „AC/DC sind nicht gealtert, sie haben nur der Welt erlaubt, sich um sie herum zu verändern.“ Schauen wir uns die Spieler im Detail an: Brian Johnson Singen? Tut er ja eigentlich schon seit langem nicht mehr. Eigentlich noch nie so richtig. Töne treffen? Das sind doch bürgerliche Kategorien. Früher klang es alles natürlich bisschen geschmeidiger, aber komm. Ich wär ja froh, wenn ich mit 67, ach was, wenn ich überhaupt so singen könnte. Angus Young Wie schräg ist ein 60jähriger Schulflegel? Der obendrein im Maßhemdchen über die Bühne fegt. Das tut er zwar auch nicht mehr ganz so hyperaktiv wie früher, aber ich will mal einen 60jährigen sehen, der so einen Zirkus veranstaltet wie Angus. Er hat auch noch genug Feuer, die Songs ziemlich flott anzugehen. Naja, der Abend wird ja sonst auch nur unnötig länger, also, zack, zur Sache und fertig werden! Schon immer war es mir dabei ein Rätsel, wie der beim Rumzappeln so schön spielen kann. Was beim Tourauftakt vor einigen Wochen noch bissel hakelig daher kam, war in Köln eine blitzsaubere Sache. Und sich trotz strömenden Regens für sein Solo nach vorne auf die vorgelagerte Plattform zu begeben - da würden andere die Diva-Karte ziehen und zögern. Tja, ich wär ja froh, wenn ich mit 60, ach was, wenn ich überhaupt so gut kurze Hosen tragen könnte. Chris Slade Der Herr Slade wurde ja einst aus der Band geworfen, weil Phil Rudd nach langen Jahren wieder Bock auf Rocken hatte. Einfach so. Nun hat eben dieser Mr Rudd in seiner Heimat Neuseeland noch ein paar juristische Details zu klären (wie Rock'n'Roll ist es eigentlich, aufgrund von Drogenscheiß & Morddrohungen vor Gericht zu stehen?) Der geschasste Ersatzmann Slade war sich dennoch nicht zu schade und ist heuer wieder an Bord als Tour-Söldner. Er spielt zwar lange nicht so bums-cool wie Phil (auch wenn sein Einsatz zu Highway to Hell ordentlich lecker scheppert), aber „solid time keeping“ ist, was die Firma Young, Young & Johnson bei ihm bestellt hat. Und das liefert er auch einwandfrei und anstandslos ab. Sie hätten ihm aber in den Vertrag schreiben sollen, dass er diese blöden Gong-Toms von seinem Schlagzeug hätte abschrauben sollen. Ich kenne wenige bis keine Drumkits, die hässlicher sind als das von Herrn Slade. Ich wär ja froh, wenn ich mit 68, ach was, wenn ich überhaupt nie sooo ein Schlagzeug haben müsste. Stevie Young Neffe der Young-Brüder zu sein ist vermutlich die beste Art, als „Neuer“ mehr oder weniger reibungs- und nahtlos in ein Bandgefüge zu flutschen. Young zu heissen, die gleiche Schnute zu ziehen wie die Onkels und auch noch so ordentlich die olle Original-Gitarre von Onkel Mal (die schöne Gretsch mit den ausgebauten Pickups) spielen zu können, lässt Stevie Young erscheinen, als ob er ohnehin schon immer dazugehört hätte. Noch dazu, wenn er so gut wie im gleichen Alter wie seine Onkels Malcolm und Angus ist. Wie geht das überhaupt? Komische Familie, diese Youngs… Ich wär ja froh, wenn ich mit 59, ach was, wenn ich überhaupt solche Onkels hätte. Cliff Williams Der Bassist mit den vermutlich wenigsten Tönen, der je in einer Rock'n'Roll Band zu spielen waren. Aber dafür mit den schönsten Haaren, immer schon. Selbst jetzt, als graue Eminenz. Der Mann hat zum Glück die fiesen Headless-Bässe aus den 80ern weggeschlossen und spielt seitdem mit der immer gleichen drückenden Intensität. Und dass wie gesagt, mit so wenig Tönen pro Song. Ich wär ja froh, wenn ich mit 65, ach was, wenn ich überhaupt so schöne Haare hätte. Interessiert sich noch jemand für die Setlist? Gut, dann hier: Rock Or Bust Shoot To Thrill Hell Ain't A Bad Place To Be Back In Black Play Ball Dirty Deeds Done Dirt Cheap Thunderstruck High Voltage Rock 'N' Roll Train Hells Bells Baptism By Fire You Shook Me All Night Long Sin City Shot Down In Flames Have A Drink On Me T.N.T. Whole Lotta Rosie Let There Be Rock Highway To Hell For Those About To Rock

Stephen K Amos ist britischer Stand Up Comedian, rasend komisch und ein sehr netter Gesprächspartner.

2015 kam er nach Düsseldorf, um den Deutschen mal zu zeigen, wie Comedy richtig geht. Ach ja, und er ist auch noch mein Jahrgang ;) Zum vereinbarten Interviewtermin ist Stephen K. Amos aber nicht erreichbar. Mehrere Anrufversuche scheitern. Als er schließlich zurückruft, erklärt er den Grund... Stephen K. Amos: Entschuldigung, ich musste nochmal kurz ins Badezimmer. Oder sind Ihnen das zu viele Informationen? WZ: Naja, vielleicht können wir das so nicht direkt in die Zeitung schreiben... Reden wir von etwas anderem: Sind Sie eigentlich früher schon einmal in Deutschland aufgetreten? Amos: Ja, ich war schon einmal in Deutschland, in Berlin. Das ist aber schon viele, viele Jahre her und habe den genauen Ort leider vergessen. WZ: Hat es Ihnen hier gefallen? Amos: Ich fand es ganz toll. Zu der Zeit wurde bei uns gerade das Rauchen in Lokalen verboten, in Deutschland war es aber noch erlaubt. Das war wie der Himmel auf Erden für mich. WZ: Warum hat es dann so lange gedauert, bis Sie jetzt wieder zu uns kommen? Amos: Zum Glück kann ich sagen, dass ich viel zu beschäftigt war. Ich lebe ja eigentlich gar nicht so weit weg, aber ich habe viele Auftritte in Großbritannien, Australien und den USA gemacht. Jetzt komme ich mit aller Macht zurück und will dafür sorgen, dass Sie mich nicht vergessen werden. WZ: Nun sind Sie hierzulande noch nicht so berühmt wie in anderen Teilen der Welt. Wie ist es für Sie, wieder vor etwas kleinerem Publikum zu spielen? Amos: Wissen Sie, ich liebe es, in kleinen, intimeren Räumen vor einem kleinen Publikum zu stehen. Ich kann die Leute besser sehen, es passiert mehr zwischen mir und den Menschen, es entstehen mehr spontane Situationen. Die greife ich gerne auf und baue sie ins Programm ein. Das macht mir und den Leuten immer sehr viel Spaß. Es muss nicht immer ein Stadion oder eine riesige Halle sein. WZ: Aber die Künstler-Garderoben sind nicht so komfortabel, oder? Amos: Ach, das ist kein Problem. Solange ich jemanden habe, der mir meine Bananen schält und meine Weintrauben abpult, bin ich zufrieden. Ich bin eigentlich keine Diva. WZ: Man nennt sie den „Maestro der Wohlfühl-Comedy“. Geht es bei Comedy nicht immer um‘s Wohlfühlen? Amos: Ach? Ich wusste gar nicht, das man mich so nennt. Aber ich werde mir das gut merken. Wenn Sie in meine Show kommen, werden Sie merken, dass ich kein politischer Kabarettist bin. Ich setze zwar hier und dort kleine Spitzen auf das politische Geschehen, aber eigentlich kommen die Menschen zu mir, um herzhaft zu lachen und einen richtig lustigen Abend zu haben. WZ: Sie integrieren Ihr Publikum gerne in Ihr Programm, sprechen einzelne Personen gezielt an. Wussten Sie, dass viele Leute das hierzulande gar nicht gern mögen? Amos: Ich glaube, es kommt nur darauf an, wie man es anstellt. Mir geht es nie darum, Menschen bloßzustellen oder sich schlecht zu fühlen. Es geht mir immer nur um das einbeziehen. Wenn ich etwas von mir Preis gebe, tun dies die Menschen gemeinhin auch gerne. Das macht ja auch jede Show anders und interessant. Ich frage gern so, dass sich niemand zu schämen braucht, wenn er antwortet. Es ist spontan, nett und aus dem Moment geboren. Spontanität ist der Schlüssel, wir sollten mehr für den Moment leben. Wer weiss, was morgen ist. Ach, Sie müssen einfach vorbeikommen und es erleben. WZ: Dass ein Teil Ihres Publikums nicht englisch als Muttersprache spricht, besorgt Sie nicht? Amos: Nein, ich habe in vielen europäischen Ländern gespielt, das war noch nie ein Problem. Ich spreche vielleicht langsamer als zuhause, verwende aber vor allem keine speziellen Ausdrücke oder Anspielungen, die man nur in England versteht. Sofern die Leute irgendwie englisch verstehen, bin ich im Spiel. Ich garantiere Ihnen, die Leute werden lachen. WZ: Ihre Show heisst „Welcome To My World“. Ist Ihre Welt so anders als meine? Amos: Aber genau darum geht es doch! Schauen Sie sich die Zeitungen an. Überall wird nur von Krieg, Elend, Zerstörung und Katastrophen berichtet. Dabei erleben wir doch auch jeden Tag Liebe, Zuneigung und Leidenschaft. Warum spiegelt sich das nicht auch wider? WZ: Erzählen Sie auch die Geschichte, in der Ihre Eltern Ihnen schreiend befehlen: „Shut up, bastard“? Amos: Nun, wenn der Abend sich so entwickelt, dass diese Geschichte heraus möchte, dann lasse ich sie. Ich werde eine Art „Greatest Hits“ nach Düsseldorf mitbringen, also eine Auswahl meiner besten Witze und Stories. Von mir aus machen wir es auch ganz spontan und ich erzähle, wonach mir gerade ist. Vielleicht ist der „Bastard“ auch dabei. Erst heute hat meine Mutter mich übrigens wieder so genannt. WZ: Ist es wirklich so rau zugegangen bei Ihnen zuhause? Amos: Wenn Sie wüssten, wie es als Kind in den 70ern und 80ern war, in London aufzuwachsen, dann überrascht Sie nichts mehr. Damals war es auch normal, dass Eltern Ihre Kinder schlagen. WZ: Versuchen Sie immer noch, sich einen Afro wachsen zu lassen? Amos: Oh nein, das habe ich dran gegeben. Mein Haar rechtfertigt diesen Witz heute nicht mehr. – erschienen in gekürzter Form im Mai 2015 in der Westdeutschen Zeitung Düsseldorf

Der Schnellpoptopf: Musikgeschichte(n), schnell erzählt und ohne harten Faktenzwang.

Heute: Pink Floyd Es waren einmal vier englische Jungs, die Elvis und die Beatles im Fernsehen gesehen hatten und daraufhin beschlossen, dessen Traumjob auch machen zu wollen: Gitarre spielen und singen. Auch weil’s dann offenbar viel besser klappt mit den Mädchen. Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright trafen sich nach ihren Kunst- und Architektur-Studien am Londoner Regent Street Polytechnic in der heimischen Garage und versuchten, Blues spielen. Allerdings braucht’s für eine richtige Band auch noch einen Gitarristen. Gerne einen, der singen kann und gut aussieht, siehe das Thema Mädchen. Bob Klose, Studienkollege und Jazzfan, war der erste Mann an der Floyd-Gitarre. Später holte der dann noch einen weiteren Gitarristen an Bord, der gut singen konnte, gut aussah und auch noch eigene Songs schrieb: Syd Barrett. Für Bob Klose war bald Schluss, der piefige Jazz-Typ passte nicht in die Band, die sich immer mehr in Richtung "verrückter" Sounds bewegte und den klassischen Blues hinter sich lassen wollte. Um 1965 sind die ersten Auftritte des Quartetts verbucht, bereits unter dem Namen "The Pink Floyd", abgeleitet übrigens von den alten Bluesern Floyd Anderson und Pink Council. Die Kombination der Vornamen hatte Syd Barrett angeblich erträumt... Damals noch eine schöne Idee, aber Barretts kreative Sperenzien sollten später noch zu größeren Problemen führen. Mit zunehmendem Mut zu ausgefallenem, mitunter fast kinderliedhaftem Songwriting, ausufernden Experimenten mit Klängen und unkonventionellen Spieltechniken auf ihren jeweiligen Instrumenten füllten Pink Floyd ihre erste LP "The Piper At The Gates Of Dawn". Für Fans ein Meilenstein britischer Psychedelia, für andere ein 40-minütiger Nachweis mangelnden Spieltalents. Jedenfalls stellte sich bald großer Erfolg ein, die Single "See Emily Play" kam sogar in die Charts. Which one's Pink? Mit dem Erfolg kamen aber auch Probleme, ausgelöst durch den wachsenden Druck der Plattenfirma ("Schnell, noch eine Single! Schnell!!"), den Erwartungen des Publikums ("Schnell, mehr verrückter Sound und lustiges Licht! Schnell!! Oh, kann man das rauchen?") und dem ausgiebigen Drogenexperimenten von Syd Barrett ("Oh, kann man das rauchen? Na, ich nehm lieber diese Pillen da. Ja, alle, warum?") Die Story von Syd ist eine der großen tragischen Geschichten im Rock'n'Roll. Der Gute kam mit der Mischung aus Drogen, Musik schreiben, Konzerte geben etc. gar nicht gut zurecht. Sein erratisches Verhalten schlug immer mehr Kapriolen, er erschien zu Auftritten mitunter in einem Zustand völliger Apathie, schrammelte sinnloses Zeug zusammen und stand manchmal auch nur glotzend auf der Bühne rum. Schlimme Sache. Hier sieht er schon ein bisschen struppig aus und kommt auch mit dem Playback nicht mehr so ganz zurande: Aus vier werden fünf werden vier Nach einer desaströsen Tour 1968 durch die USA sahen sich Waters, Wright und Mason genötigt, was zu unternehmen. Sie besannen sich auf einen weitere gitarrierenden Schulfreund, David Gilmour. Der Plan war, Syd als Songschreiber und kreativen Kopf zu behalten und David Gilmour als ausführenden Musiker für die Konzerte einzusetzen. Ganz aufgegangen ist der Plan allerdings nicht. Gilmour war der viel bessere Gitarrist und vermutlich wusste er auch schon, dass er die besseren Songs schreiben konnte. Nun ja, lange hat die Nummer auch nicht gehalten. Mit einer der besten Ausreden der Welt wurde aus Pink Floyd Mk. I die Band, die wir alle kennen. Nick Mason erklärt:

So einfach geht das. Die vier haben Syd Barrett einfach nicht mehr zum Proben abgeholt. Großartiger Schachzug. Gerüchteweise hat der zu diesem Zeitpunkt schon psychisch schwer angeschlagene Barrett aber weder gemerkt, dass er schon länger keine Songs mehr geschrieben hat, noch, dass seine Band ohne ihn weitermacht. Er war mit Bilder malen und dem Aufschreiben des Weltwissens beschäftigt. Zwar hat er noch zwei Solo Platten gemacht (bei denen auch Rick Wright und David Gilmour mitgeholfen haben), aber so richtig auf die Beine ist Syd Barrett nicht mehr gekommen. Lange Jahre hat er danach bei seiner Mutter gewohnt, abgeschirmt von seiner protektiven Familie, die alle Anfragen und immens geldbeschwerte Rückholversuche stets abbügelte. In den 80ern und 90ern spielten einige Fans gerne „Finding Syd“, bei dem sie versuchten, den verhuscht dreinblickenden Syd (der da längst wieder seinen eigentlichen Namen Roger verwendete) auf den Strassen von Cambridge beim Einkaufen zu fotografieren. 2006 starb Syd Barrett mit 60 Jahren. Weder zu Pink Floyd noch zur Musik hat er wieder gefunden, und doch ist er auf der zweiten großen Erfolgsplatte von Pink Floyd omnipräsent. „Wish you were here“ ist größtenteils von Syds Biografie inspiriert. Es gibt dazu die schöne schaurige Geschichte, dass ein aufgedunsener und kahlrasierter Mann bei den Aufnahmen in den Abbey Studios rumhing, den die Band erst nach einiger Zeit, schockiert über seine drastische Veränderung, als ihr erstes Mastermind wiedererkannte. Der fies rasierte Bob Geldof als Pink in der Wall-Verfilmung hat sein Vorbild in diesem dicken, fiesen Syd:  Dark Side Of The ... Moment...?! Dark Side Of The ... Moment...?!

Welcome to the Machine

Der große kommerzielle Wurf (nach den post-Syd’sche Stilsuchen auf „A Saucerful Of Secrets“ oder „Ummagumma“) war dann natürlich „Dark Side Of The Moon“. Mit der Platte werden sie seit 1973 reich und berühmt. Bis zum Opus Magnum „The Wall“ von 1979 haben sich Pink Floyd dann auf hohem Niveau an Bombast-Sound, ausgiebigem Getüftel an Sounds (angeblich hat allein das Einstellen des Snare-Sounds für die Wall-Aufnahmen drei Wochen gedauert) und internen Streitereien versucht. David Gilmour erzählte einmal in einem Interview, dass er sich mit Roger Waters leidenschaftlich über ein klangliches Detail gestritten habe. Welches genau, daran konnte er sich indes nicht mehr erinnern… Roger Waters hatte immer mehr die Hasskappe auf, sein Leben als Rockstar ließ ihn wenig zufrieden zurück, stattdessen war er schließlich so frustriert, dass er einen Fan von der Bühne herab anspuckte. Au Backe. Das fand er selbst auch. Am Ende der darauf einsetzenden zerknirschten Selbstkritik stand dann schließlich der kreative Schlussstein im Schaffen von Pink Floyd: The Wall. Ein massiver Klumpen depressiver, anklagender, selbstmitleidiger, anrührender Musik, aus dem sie nicht nur einen Film, sondern sogar noch einen Top 10 Hit herausgelöst bekamen: den Mittelstufen-Klassenfahrts-Knüller„We don’t need no education“. In echt heisst derSong „Another Brick In The Wall (Part 2)“. Aber den Titel kennt eh keiner… Dabei ist der beste Song des Albums „Comfortably Numb“, insbesondere weil es eines der besten Gitarrensoli enthält, die es je gegeben hat. Hier ab ca. 4:30 zu erleben: The End und La Reunion Im Grunde war „The Wall“ aber schon ein Roger Waters Solo-Album, bei dem die anderen die Instrumente bedienten. 1985, nach dem traurigen, nachgeschobenen, passend titulierten Album „Final Cut“ stieg Waters aus. Zum zweiten Mal verloren Pink Floyd ihren kreativen Kopf. Den Job übernahm dann David Gilmour. Der sich für unentbehrlich haltende Waters musste in den Folgejahren mitansehen, wie „seine“ Band nicht nur weiter unter dem vor Gericht erstrittenen Namen Pink Floyd tourte und eine neue Platte rausbrachte, sondern auch noch größere Hallen füllte als er. Kein Wunder, dass eine Reunion für den verbitterten Mann kein Thema war. Zumindest lange Jahre lang. 2005 war dann die Sensation perfekt. Wie und warum sich die Streithähne Waters und Gilmour für die 20 Minuten beim Live 8 Konzert von Bob Geldof zusammengefunden haben, ist weiter Raum für Spekulation. Im Unterschied zu vielen anderen Reunionen (Led Zeppelin beim ersten Live Aid 1985 zum Beispiel. Gaaanz gruselig. Mit Phil Collins am Schlagzeug. Phil! Ph*cking! Collins!!) haben Pink Floyd offenbar ordentlich geübt und ihr Zeug sauber runtergespielt: 2008 stirbt Keyboarder Rick Wright, was weitere Reunionen aus technischen Gründen erschwert. 2011 hat David Gilmour einen überraschenden Gastauftritt in London absolviert, bei Roger Waters’ Konzert mit „The Wall“, die dieser in den letzten Jahren wieder in aufwendigster Pompanz durch die Welt schleppt. Zum Glück ist Gilmour bei „Comfortably Numb“ am Start, zur großen Freude des Publikums. Leider hat er sein Wunder-Solo nicht ganz so fein zusammenbekommen wie sonst, aber egal, war ein schöner versöhnlicher Moment: 1994 kam mit „The Division Bell“ noch eine offizielle Pink Floyd Studio-LP heraus, gefolgt von „Pulse“ (1995). Von denen man dachte, ok, das wird’s dann wohl gewesen sein. Nicht ganz. Nach schlappen 20 Jahren, kam 2014 das (aber nun wirklich, wirklich) letzte Album von Pink Floyd auf den Markt: „Endless River“. Und es besteht im Wesentlichen aus Resten von „Division Bell“, die Rick Wright damals nicht mehr fertig bekommen hat. Schade eigentlich. Denn die Güte der Musik hat mit dem bei der Veröffentlichung einsetzenden Rummel nicht so ganz Schritt halten können. Auch bei meinem kleinen Praxistest hat sich „Endless River“ gegen AC/DC nicht durchsetzen können... Fazit Ihr erster Sänger ist frühes Opfer eines tragischen Rock’n’Roll-Schicksals geworden. Die Anderen haben als Pink Floyd mit verwunderlich trauriger Musik sowohl den Stadionrock als auch größenwahnsinnige Egos ohne Humor erfunden. Und vielleicht ein, zwei Platten zu spät aufgehört.

Kory Clarke und seine Warrior Soul, einst lautstarke Helden in den Kurt-Cobainten 90ern, teilen das Veteranenschicksal vieler alter Krieger: Die Line-Ups wechseln häufiger, Alben werden seltener, die Hallen kleiner, die Pausen zwischen den Touren größer.

Nach ihren großen Zeiten hat auch die Karriere von Warrior Soul und ihrem energetischen Mastermind in den letzten Jahren eher eine fragmentarische Form angenommen. Nach vielen personellen "Anpassungen" und ebenso vielen solistischen Ausflügen stehen heute abend Kory Clarke und seine „italian band“ (er hat die italienischen Punkrocker von The Wankerss als Warrior-Soul-Darsteller angeheuert) im holländischen Sittard rund 50 Zuschauern gegenüber. Die Plakate weisen den Abend zwar als Warrior Soul-Konzert aus, andernorts ist aber zu lesen, dass es die "Payback Is A Bitch" Solo-Tour von Kory Clarke ist. Wie auch immer, die Erwartungshaltung der offenkundig treuesten Warrior Soul/Clarke-Fans ist schnell zusammengefasst: Laut soll's bitteschön sein, schnell und mit ordentlich Attitüde. Und Bier. Was im Falle des Herrn Clarke nicht ein so großes Problem sein sollte. Und er enttäuscht nicht. Mit weissen Lederschuhen, zerschlissenen Jeans mit ordentlich Schlag und buntem Hemd röhrt sich Meister Clarke in den folgenden knapp zwei Stunden kraftvoll und überzeugend durch das Schaffen seiner Warrior Soul, den Space Age Cowboys und seinem jüngsten Solo-Album "Payback Is A Bitch".

Clarkes Stimme hat mittlerweile einen fortgeschrittenen Grad an Raureife erreicht, der besser klingt als je zuvor. Er bringt zwar nach dem Konzert im Gespräch mit den Fans kaum mehr ein vernehmbares Krächzen hervor, aber auf der Bühne ist sein „Instrument“, mit dem er all die liebgewonnenen Parolen herauskeift („We are the government!“), einer der entscheidenden Bestandteile, um aus einem Rock’n’Roll-Konzert diesen überaus erfreulichen Abend zu machen. Daneben ist es natürlich auch Kory Clarkes Erfahrung und seine Professionalität, sich auch vor 50 Besuchern so aufzuspielen, als stünde man vor 5.000 oder gar 50.000. Sein souveräner Umgang mit Störenfrieden (die scheint es auch in jedem noch so kleinen Publikum zu geben… anderes Thema) ist durchweg beeindruckend und vorbildlich. Respekt und Anerkennung dafür!

Die vier Instrumentalisten auf der Bühne liefern ihrem Chef derweil ein grundsolides Punkrock-Fundament, halten ihn aber auch beständig im Blick, um ja keine kleinen Fingerzeige und schnell zugerufene Anweisungen zu übersehen. Hübsche Vorstellung, dass es schlimmestenfalls anschließend Backstage vom Chef ordentlich Backenfutter geben könnte. Da auf der Bühne nirgends eine Setlist zu entdecken ist, liegt auch die Vermutung nahe, dass die zu spielenden Songs ebenso allein der spontanen Eingebung des Maestros am Gesangsmikro folgen. Aber die Band ist auf Zack und liefert überzeugend Songs wie „The Drug“, „Love Destruction“, „Payback Is A Bitch“, „Tokyo Girls Go Bang Bang“ oder auch „Downtown“. Überhaupt scheint nicht nur Klarheit zu herrschen, wer hier die Schlaghosen an hat, sondern auch, dass die Stimmung auf und vor der Bühne augenscheinlich sehr gut ist. Selbst ein verletzter Finger an der vielbeschäftigten Hand des Gitarristen vermag weder Tempo noch Druck aus der Musik zu nehmen, auch wenn der Blutende selbst immer wieder sorgenvoll auf das schmerzende Fingerchen schaut. Kory, Bier und Blut – Mehr Rock’n’Roll an einem Abend geht nicht.

Der Venezianer Ennio Marchetto bezeichnet sich selbst als "living paper cartoon". Er parodiert, mimikriert und karikiert berühmte Menschen und Gegenstände in seiner Show, während der er in einer Stunde in gut 50 Kostüme schlüpft, die nur aus Papier gemacht sind. Ich hab mich mit dem Pappkameraden unterhalten. WZ: Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Sind Sie Comedian? Pantomime? Papierkünstler? Karikaturist? Ennio Machetto: Eigentlich ist es genau dieser Mix aus alledem. Am liebsten beschreibe ich mich aber als living paper cartoon, ein lebendiger Comic. Es ist eine Art visueller Comedy. Mein Programm verbindet alle diese Elemente, es ist für alt und jung gleichermaßen ansprechend und unterhaltsam. WZ: Sie wurden als „transformista“ beschrieben. Was bedeutet das? EM: Das ist ein italienischer Begriff für jemanden, der sich in sehr viele verschiedene Facetten und Menschen verwandeln kann. Ich verwandele mich während meiner Show auch in sehr viele Charaktere, insofern passt der Begriff wohl auf mich. WZ: Sie beherrschen mehrere Sprachen, sprechen aber in Ihrer Show kein Wort. EM: Ja, richtig, ich spreche Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch, bewege aber während der Show nur die Lippen. Immerhin „spreche“ ich dabei bis zu siebzehn verschiedene Sprachen. Deutsch habe ich übrigens nicht gelernt, das ist viel zu kompliziert für mich als Italiener, auch wenn ich finde, dass es eine sehr schöne Sprache ist. WZ: Wie viele Charaktere zeigen Sie denn während des Programms? EM: Es sind 50 Kostüme in rund einer Stunde. Ich wechsele also immer nach etwa einer bis eineinhalb Minuten die Verkleidung. Ich habe Personen aus den 50ern wie Marilyn Monroe oder Elvis bis zu Lady Gaga oder auch Helene Fischer dabei. Es ist eine sehr schnelle Show, teilweise verwandele ich mich sogar direkt vor den Augen des Publikums. WZ: Sie haben auch extra deutsche Charaktere in Ihrer Show? EM: Ja, Helene Fischer habe ich speziell für Deutschland ausgesucht. Außerdem zeige ich Udo Lindenberg, wie er sich in die Biene Maja verwandelt. Oder auch Rammstein, das ist immer eine besondere Überraschung, die erwartet wirklich niemand. Und natürlich Nina Hagen, die ich seit meiner Jugend verehre. Ich singe ein Lied ihrer ersten Platte, damals war ich auch selber Punk. WZ: Und auch Angela Merkel? EM: Ja, auch Angela Merkel. Sie verwandelt sich dann in Helene Fischer. Vorher tippt sie bei mir aber immer nur an ihrem Handy herum. WZ: Ihre Kostüme sind nur aus Papier. Gehen die nicht schnell kaputt? EM: Nein, zum einen sind sie gut gearbeitet, zum anderen gehe ich vorsichtig damit um. Meine Mona Lisa ist schon drei Jahre alt und hält immer noch. Über die Jahre habe ich mindestens 400 Kostüme gemacht. WZ: Wie lange dauert es, bis Sie alle Kostüme für einen Auftritt zurecht gelegt haben? EM: Eine Stunde, fast genauso lange wie die Show selbst. WZ: Wie entscheiden Sie, welche Person in Ihrem Programm auftritt? EM: Es muss eine sehr prominente Person sein. Und sie muss mir einen guten Gag liefern, zum Beispiel durch ihr Aussehen oder eine Textzeile, die ich parodieren kann. Wenn ich eine Idee habe, kann das Kostüm und die Nummer in fünf Minuten im Kopf fertig sein. Ich habe die Heavy Metal Band „Lordi“ innerhalb eines Tages nach ihrem Grand-Prix-Sieg ins Programm genommen, das hat sehr gut funktioniert. – erschienen im November 2014 in der Westdeutschen Zeitung Düsseldorf Tja, da haben also zwei der ganz großen Dinosaurier dieser Tage nochmal eine neue Platte ins jeweilige Alterswerk eingereiht. Eine Sammlung seltsam vertraut wirkender Minimal-Riffs hier, ein Aufpumpen 20 Jahre alter liegengebliebener Songballons dort. An wortreichen Rezensionen zu diesen Alben wird man sich derzeit allenthalben sattlesen können. Ein dabei viel gemachter und auch nachvollziehbarer Punkt ist: Wie oft denkt man beim Hören, man würde jetzt gerne eine alte Platte von denen hören. Oder man versucht, Anklänge an bekanntes Altes herauszuhören und fleissig aufzulisten. Öde. Deshalb machen wir heute mal den Praxistest: Wie relevant sind AC/DC und Pink Floyd im Alltag? Fairerweise vergleichen wir nur die ausgekoppelten Singles „Play Ball“ respektive „Louder Than Words“, zumal das komplette Album „Rock or Bust“ von AC/DC erst Ende November erscheint, Pink Floyd aber bereits den vollständigen „Endless River“ auf vier Vinyl-Seiten feilbieten. Lustiges Detail: Sogar bei den Digitalversionen werden die Songs wie vier klassische LP-Seiten kategorisiert. Ist das jetzt anachronistisch oder vintage-verliebt? Jedenfalls überstrapazieren Pink Floyd damit das vinylige Gefühl ein bisschen. Egal. Bevor wir uns jetzt zwischen diachronischer und synchronischer Herangehensweise des Vergleichs entscheiden: Worüber reden wir eigentlich? Hier. Das sind unsere beiden Delinquenten: Natürlich schreit jetzt erstmal die halbe Mannschaft auf: Neiiin, das kann man gar nicht vergleichen! AC/DC und Pink Floyd? Die haben doch nix gemeinsam, wieso sollte man die vergleichen? Vielleicht weil man bislang nur die falschen Kriterien angelegt hat? Und weil’s Spaß macht ;) Also, los geht’s. Der Versuchsaufbau wird für alle Tests der gleiche sein: Zuerst wird die gestellte Aufgabe mit AC/DC auf dem MP3-Player bzw. den Ohren durchgeführt. Abschließend mit Pink Floyd. Zuerst: Einkaufen. Die Aufgabe: 2 Liter Milch im nächsten Lebensmittelladen. AC/DC geben hier schön früh Punkte ab. „Play Ball“ reicht mit seinen 2:47 nicht mal durch’s Treppenhaus bis zum Supermarkt. Nach dem letzten Akkord stehe ich noch nicht mal im Laden. Ich drücke also auf „Nochmal abspielen. Und danach nochmal, bis sich Stopp sage“. (Steht original so auf dem Knopf, ich schwör!) Bis zum Abschluss der Aufgabe brauchen Angus und seine Freunde vier Durchgänge in der Schleife. Pink Floyd haben hier die Nase vorn. Die Album-Version mit 6:37 bietet mehr als doppelt soviel Zeit, auch wenn ich den Testablauf von 2 Litern Milch auf ein halbpfund Butter abgeändert habe. (Was soll ich denn mit vier Litern Milch anfangen!?) Nach dem ersten Durchlauf stehe ich passend vor der Kasse und könnte der netten Dame hinter’m Laufband erklären, warum ich schon wieder da bin. Pink Floyd: 1 AC/DC: 0 Next: Autobahn. Wir messen die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Fahrt von zuhause zur Liebsten. AC/DC hin, Pink Floyd zurück. Jeweils zweimal, mit vertauschten Rollen um Staus, Wackeldackel-Provinzschleicher und andere behindernde Widrigkeiten auszugleichen. Und da haben wir die erste faustdicke Überraschung! Die heimlichen Favoriten AC/DC unterliegen hier mit standstreifigen ø124 km/h gegenüber Pink Floyd mit stabilen ø133 km/h. Tja, nix mit Highway to Hell. Auf dem ursprünglichen Testprotokoll stand nun eigentlich das gleiche, nur statt Autobahn mit dem Thema Joggen. Aus, ähm, Zeitgründen haben wir auf diesen Teil leider verzichten müssen. Stattdessen kommen wir zur Kategorie „Essen“. In diesem Fall sogar ein Test mit zwei Gängen. Zunächst wird das Testlied in maximaler Lautstärke auf dem Kopfhörer gehört und dann vor dem geöffneten Kühlschrank spontan ein darob inspiriertes Nahrungsmittel ausgewählt. Bewertet wird die Punktezahl des Lebensmittels in der Weight Watchers Tabelle. Zweiter Teil ist ein Online-Hörtest. Die dabei erreichte Punktzahl geht ebenfalls in die Bewertung ein. Hier dürfen wir beiden Kandidaten einen ausgeglichenen Kampf konstatieren und je einen Punkt zusprechen. Zwar habe ich bei AC/DC schlechter im Hörtest abgeschnitten (fiiiiep), aber dafür hat der herzhafte Biss in die eben gekaufte Butter Pink Floyd den Sieg gekostet. Pink Floyd: 2 AC/DC: 1 Kommen wir zu einer der heikelsten, weil sensibelsten Kategorien: Beischlafanbahnungspotenzial. Ja, genau, Beischlaf-Anbahnungs-Potenzial. Ist 'ne wichtige Sache, kennt vielleicht noch der ein oder andere aus seiner Jugend. Kriegt man mit einer bestimmten Musik die Dame im Haus … nun ja… ins Be… in Stimmung? Hier geht's aber recht schnell. Keiner der beiden kriegt hier ernsthaft mehr was ins Rollen. Die präcox'sche schnell-loslegen-schnell-fertig-Schwäche, die AC/DC schon beim Einkaufen gezeigt haben, wird hier wieder manifest [sic]. Und Pink Floyd? Neee, da wird der oder die potenzielle Partner/in bereits früh in den Schlaf gedudelt. Ohne Bei. Zero points. Das Finale geht aber nochmal steil: Synästhesie. Das wäre die vornehme Beschreibung. Worauf wir hinaus wollen, sind weitere Sinneseindrücke, die beim Hören der Musik im Geiste des Hörers entstehen. An welche Sinneseindrücke wir da so gedacht haben? Nun, wie sehr riecht die Musik nach alten Männern? Sind ja alle schon hinten bei 60, die Herrschaften. Da stellt sich die Frage, hört man das? Siehe auch die vorletzte Kategorie... Pink Floyd sind hier natürlich fein raus, ihr Material ist ja im Kern 20 Jahre jünger als die Musik von AC/DC. 1994 hat Rick Wright das meiste davon bereits eingespielt, aber mangels verbleibender Lebenszeit nicht mehr vollenden können. Andererseits ist AC/DC's Musik seit mindestens 20 Jahren auch nicht mehr ordentlich renoviert worden. Es müsste also ausgeglichen sein. Trotzdem vergeben wir diesen Punkt an AC/DC. Verzerrte Gitarren und Angus' Solo stechen in Sachen Männer-Muff dann doch jeden Konkurrenten aus. Zumal der Beitrag von Pink Floyd im Wettbewerb doch um Längen traniger ist und so schweratmig wie ein asthmatischer Langstreckenläufer, siehe auch die vorletzte Kategorie... Damit steht das Ergebnis fest: Pink Floyd: 2 AC/DC: 2 Unentschieden. Bah, ein unbefriedigenderes Ergebnis konnte man nicht erreichen. Super. Damit haben irgendwie alle verloren. Deshalb vergebe ich den Sieger-Bonus-Punkt an AC/DC! Erstens, weil ich die schon viel länger gut finde als Pink Floyd, zweitens weil ihr Schlagzeuger sowohl auf dem aktuellen Pressefoto als auch dem Video zur Single fehlt – aufgrund einer Anklage wegen Beauftragung von Auftragskillern. Der Vorwurf hat sich zwar mittlerweile als falsch erwiesen, aber da ist einfach viel mehr Rock'n'Roll drin. Und drittens hat der Trommler von Pink Floyd in einem Interview frech verkündet, dass ein Plattencover heutzutage völlig egal ist und sie für ihre neue CD auch irgendetwas anderes Beliebiges anstelle des Bootsmannes auf den Wolken hätten nehmen können. Das könnt ich ihm glatt übelnehmen. Seine Band, die mit Hipgnosis in den 70ern die Plattenhülle als Kunstform wenn nicht erfunden, dann aber zur Hochkultur gebracht hat, wischt das nun mit einem Handstreich weg. Tse, traurig. Hätte er argumentiert, dass ihnen die Musik viel wichtiger war als die Verpackung, hätte ich mich auf das Unentschieden vielleicht noch eingelassen, aber so: All hail AC/DC, the new kings of Praxistest!

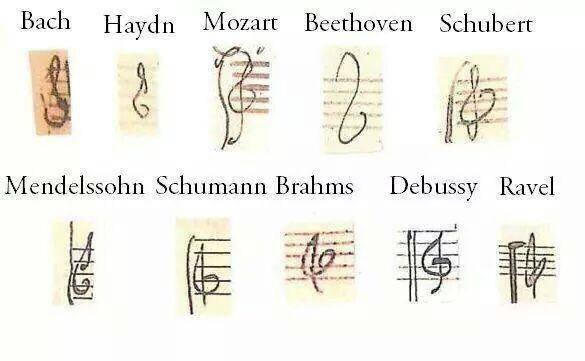

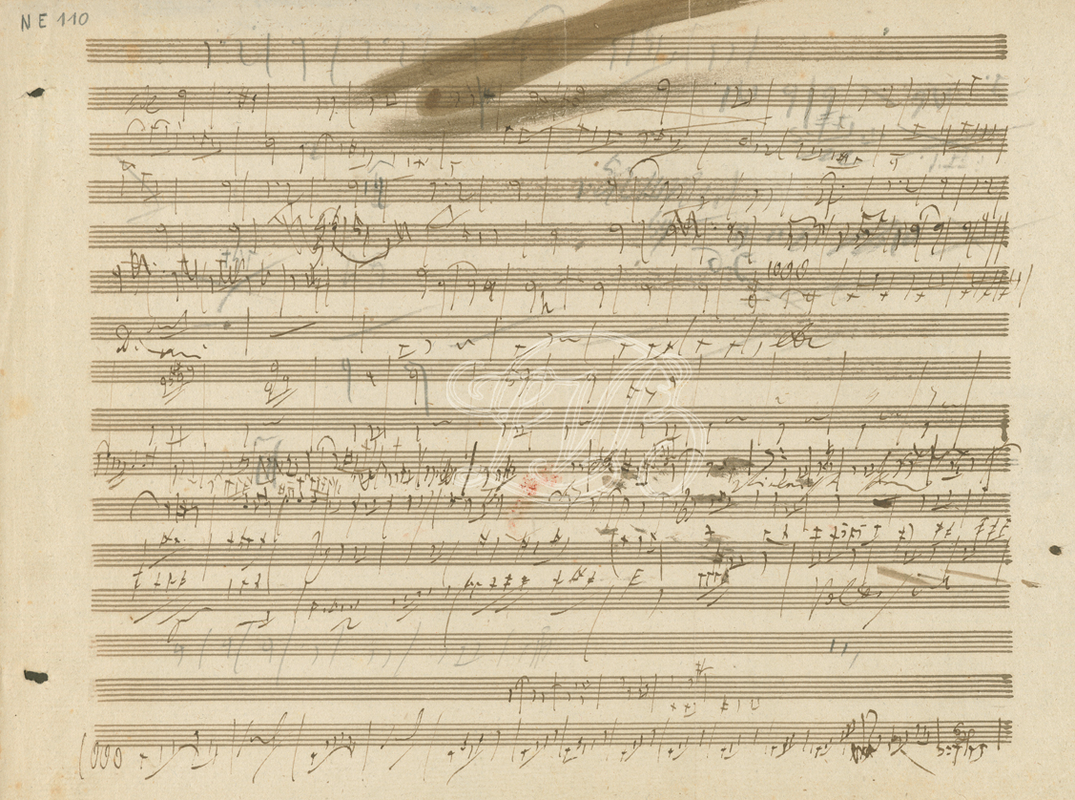

Moment mal!! Beethoven? Ey, is doch voll nicht Pop??! Ja, stimmt. Aber das sind nur Äußerlichkeiten, Attribute und bürgerliche Kategorien. Und genau darum geht's heute. Beim zweckfreien Schlendern durch das Internet bin ich neulich über folgendes Bild gestolpert. Eine nette Übersicht über berühmte Komponisten und ihre individuelle Art, einen Violinschlüssel zu schreiben. Und wer fällt dabei (wieder mal) aus der Reihe? Kollege Beethoven, natürlich, der ewige Querulant. Die lakonische Unterstellung, die das Bild begleitete, beklagte sinngemäß, dass Beethoven offenbar einen bedauerlichen Mangel an Engagement für's Komponieren zeigen würde: Was ist denn da los? Konnte Beethoven etwa nicht nur nicht gut hören, sondern auch noch nicht mal einen geraden Notenschlüssel zeichnen? Und das als einer der größten (ich sage: Der Größte!) Komponisten auf Erden? Nun, ich würde eher sagen, der gute Beethoven hat vor allem eins sagen wollen: Lasst mich doch mit euren langweiligen Konventionen in Ruhe, ich hab hier ganz andere Probleme! Denn nicht auf die korrekte Form kommt es ihm an, es geht offenbar um viel mehr. Um die wesentlichen Dinge, die mit der Musik zum Ausdruck kommen sollen. Der Notenschlüssel ist dabei nur ein Detail, ein notwendiges Übel, für die eine Andeutung genügt, eigentlich ist er entbehrlich. Wichtiger ist, was nach dem Notenschlüssel steht, was die Musik sagt und auslöst. Und nicht mal dabei ist wichtig, wie sie aussieht und wie sauber sie aufgeschrieben ist. Als Beispiel mal eine Skizze für die 7. Symphonie op. 92. Na, wo ist der Notenschlüssel? Äh, wo fängt's überhaupt an? Um Konventionen wie einen korrekten Notenschlüssel oder eine saubere, lesbare Schrift schert sich Beethoven offenkundig nicht. Ihm ging es damit wohl mehr um ein Statement: Er hatte schlicht keine Zeit, sich lange mit den vorgeschriebenen Äußerlichkeiten aufzuhalten. Wie ein Getriebener musste er die künstlerische Aussage auf's Papier bringen, egal wie.

Zack, schnell mit der Feder hingeworfen, das muss langen. Es gibt noch so viel mehr Musik, die aus dem Kopf raus muss. Und wer wie Beethoven die Musik so nachhaltig erneuert hat, konnte es sich einfach nicht leisten, seine Zeit mit brav ausgeschriebenen Noten zu vergeuden. Mozart hatte es da offenbar einfacher. Von Natur aus (auch noch) mit einer saubereren Handschrift gesegnet, hat er die im Kopf fertig auskomponierte Musik "nur" noch schnell aufschreiben müssen. Wobei, da gibt's ja auch Zweifel dran. Angeblich reichen die 36 Lebensjahre Mozarts für einen normalen Menschen gar nicht aus, um die 626 Werke des Köchelverzeichnisses handschriftlich niederzulegen. Hätte Mozart also nie alles komponieren können. Nette Verschwörungstheorie, müsste man mal überprüfen... Apropos: Während Mozart lange Jahre seines kurzen Lebens einer festen Anstellung hinterherhechelte und sich damit auch immer ein bisschen angebiedert und unterwürfig benommen hat, ließ sich der Herr van Beethoven von seinen Mäzenen finanzieren und hat en passant so noch den freien Künstlertypus erfunden. Nicht von Adel sei man durch das "von" im Namen, sondern durch die Kunst, die man zu schaffen vermag. So oder so ähnlich hat sich Beethoven mit trotzigem Stolz immer wieder in nix reinreden lassen. Und überhaupt war unser komponierender Freund auch ansonsten kein Freund langen Zauderns oder der wohlfeilen Handschrift. Den anekdotischen Beethoven-Überlieferungen nach scheint der Mann gern mal die Geduld mit seinen Mitmenschen verloren zu haben, wenn's ihm – zwischen der eigenen drängenden Schaffenskraft und dem dümmlich schulterzuckenden Unverständnis der anderen – wieder mal nicht schnell genug ging. Schaut man sich seine Niederschriften (und was sie aussagen) an, klingt das nachvollziehbar. Wer's nicht lesen konnte, bekam's vermutlich nochmal laut entgegen gebrüllt. Wie sein harscher Umgang mit seinen Zeitgenossen ist Beethovens Musik - obgleich sie sich doch den Mitteln der tradierten (bzw. damals zeitgenössischen) Musikästhetik bedient - ein ebensolcher fester Tritt gegen das etablierte Schienbein. Beethoven hat mit seiner aufrührerischen Art zu Komponieren sozusagen den klingenden Gang durch die Institutionen durchschritten, hat "sie" mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Schauen wir uns zwei Beispiele an. Zu Beethovens Zeiten herrschte noch eine recht klare Meinung darüber vor, wie denn eine Melodie, ein Thema oder auch ein Motiv zu klingen habe. Melodiös soll es bitteschön sein, daher ja auch der Name. Singen soll man sie können, vielleicht wenigstens Nachpfeifen. Singen. Nachpfeifen. Aha. Aber womit kommt Beethoven um die Ecke? Mit einer hübschen "kantablen" Melodei, ganz im italienischen Stil, schön achtaktig, mit Vordersatz und Nachsatz? Nein. Beethoven haut uns mal glatt ein Thema um die Ohren, das aus gerade mal zwei(!) Tönen besteht. Vier Noten, zwei Töne, einer davon sogar noch dreimal wiederholt. So. Fertig. Das reicht. Aus dieser Keimzelle schaffte Beethoven eine komplette Symphonie von gut 35 Minuten Dauer. Starkes Ding, Herr van Beethoven! Und man kann es sogar singen und pfeifen. Respekt. Kennt heute jeder: Ta Ta Ta Taaa. Und er hat noch so ein Ding rausgehauen: Die Klaviersonate "Waldstein" Nr. 21, op. 53 C-Dur. Eigentlich bestanden Sonaten zur damaligen Zeit aus drei, bzw. vier Sätzen. Wie viele hat Beethovens? Richtig. Zwei! Und auch dieses Werk beginnt mit einem Hauptthema, das eigentlich nichts Singbares bereithält. Stattdessen brettert ein C-Dur-Dreiklang in Achteln auf den Hörer ein, und nach einem schwindelig machenden Lauf über zweieinhalb Takte wird das Thema dann direkt mal in Sechzehntel verdoppelt wiederholt. Poah, mein Lieber! Das ist mal ein Anfang. Klar, dass da den zarten Salondamen gerne mal die Luft wegblieb, wenn der coole Mr B sich hinter den Flügel klemmte und mit solchen unerhörten Sachen daherkommt. Unnötig zu erwähnen, das die Handschriften der beiden Stücke aussehen ... wie Sau. Aber eine ziemlich coole Sau! Wie kamen wir drauf? Richtig, der "schlampige" Notenschlüssel. Für mich ist der überhaupt kein bisschen schlampig. Für mich steht er für alles, was ich an Beethoven super finde. |

Der Popwart

|